Zwergplaneten Eris und Makemake: Spuren weisen auf Aktivität im Inneren hin

Plutoiden gehören zu den sonnenfernsten Objekten im Sonnensystem, bislang galten sie als komplett unberührt. Nun weisen Messdaten auf unerwartete Aktivität hin.

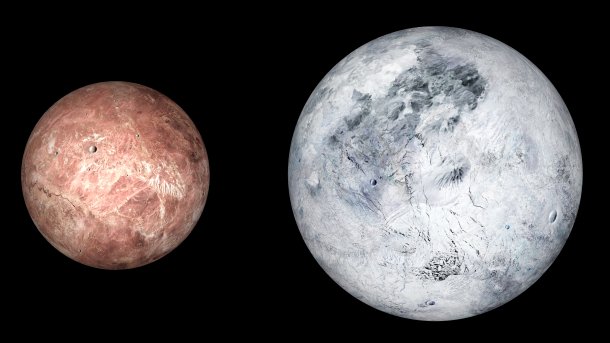

Künstlerische Darstellungen von Eris (links) und Makemake (rechts)

(Bild: Southwest Research Institute)

Das Weltraumteleskop James Webb hat Hinweise dafür gefunden, dass es im Inneren der Zwergplaneten Eris und Makemake wärmer ist als bislang angenommen. Das hat ein Forschungsteam öffentlich gemacht, das sogar noch deutlich weitergehende Entdeckungen für möglich hält. Gefunden wurde erst einmal ein Verhältnis von schwerem Wasserstoff (Deuterium) zu Wasserstoff im Methan an der Oberfläche, das nicht zu einer weitgehenden unberührten Oberfläche passt. Die Beobachtungen weisen darauf hin, dass es im Inneren der hinter dem Pluto kreisenden Himmelskörper warm genug ist, um Methan zum Kochen zu bringen. Vorstellbar sei sogar, dass es im Inneren Wasser gibt. Dann wären es die mit Abstand am weitesten von der Sonne entfernten Himmelskörper, auf denen Leben möglich wäre.

Überraschungsfund

Eris und Makemake sind sogenannte Plutoide, also Zwergplaneten, die hinter dem Neptun – und damit in der Umgebung des Pluto – die Sonne umkreisen. Eris ist dabei minimal kleiner als der Pluto, aber deutlich massereicher, Makemake ist deutlich kleiner als beide. Als die Gruppe um den Studienleiter und Planetologen Christopher Glein vom Southwest Research Institute die Untersuchung der beiden Objekte begonnen hat, war sie davon ausgegangen, dass das Material an ihrer Oberfläche aus der Frühzeit des Sonnensystems stammen müsste. Als das Weltraumteleskop dann aber die Verteilung der Isotopen im dort vorhandenen Methan ermittelt hat, folgte eine Überraschung: In beiden Himmelskörpern sollte es demnach Prozesse geben, die die Verbindungen produzieren.

(Bild: Southwest Research Institute)

Wenn die Forschungsgruppe von "warmen" Teilen im Inneren der Himmelskörper spricht, geht es um Temperaturen von mehr als 150 °C unter dem Gefrierpunkt, geht aus dem Forschungsartikel hervor. Weil diese Wärme aber von irgendwo kommen muss, bestehe die Möglichkeit, dass es tief im Inneren noch wärmer ist, heißt es noch. Dann wären sogar Reservoire aus flüssigem Wasser denkbar, mit all den möglichen Folgen für die sogenannten Habitabilität, also die Frage, ob dort gar Leben existieren könnte. Sollte es dort tatsächlich Ozeane unter der Oberfläche geben, würden sich die Himmelskörper in die wachsende Liste an Objekten im Sonnensystem einreihen, bei denen solche gefunden wurden. Angesichts ihrer extremen Entfernung von der Sonne wäre solch ein Fund aber besonders unerwartet.

Sollten geochemische Prozesse im Inneren der Zwergplaneten Methan produzieren, könnten sogenannte Cryovulkane oder Eisvulkane die Verbindung an die Oberfläche bringen. Mindestens ein Verhältnis von Kohlenstoffisotopen auf den Plutoiden weise bereits darauf hin, dass diese Prozesse nicht sehr weit zurückliegen können. Weitere Analysen der Himmelskörper müssen nun aus der Ferne erfolgen, bislang ist kein Flug einer Sonde dorthin geplant. Für diesbezügliche Pläne sei es nicht zu früh, meint Glein jetzt: "Ich glaube, wir werden von den Wundern, die uns dort erwarten, überwältigt sein!" Die Arbeit der Forschungsgruppe ist jetzt im wissenschaftlichen Fachmagazin Icarus erschienen.

(mho)