Umfrage: Deutsche Patienten zeigen "gesunde Skepsis" gegenüber Roboter-Doktoren

Mit einer Krankheit zu einem Roboter statt in eine normale Arztpraxis? Laut einer Umfrage im Auftrag von PricewaterhouseCoopers (PwC) wäre dies für einige Bundesbürger durchaus vorstellbar.

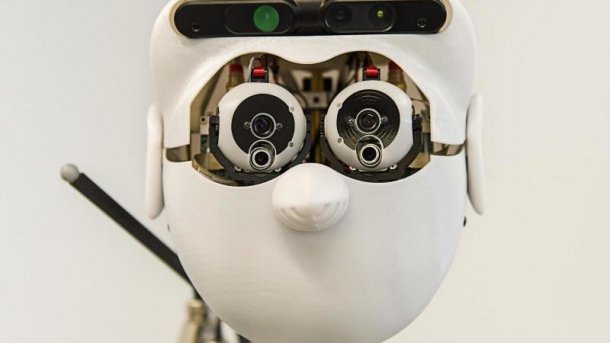

(Bild: dpa, Wolfram Kastl)

Vier von zehn Bundesbürgern können sich vorstellen, eines Tages als Patient anstelle eines Arztes einen Computer oder Roboter mit künstlicher Intelligenz zu konsultieren. Jeder zweite Befragte lehnt die Vorstellung eines "Robo-Docs" allerdings eher ab, etwa einer von zehn Befragten machte hierzu keine Angaben. Das ist das Ergebnis einer – nach Angaben des Auftraggebers, der Beratungsgesellschaft PwC – repräsentativen Umfrage von YouGov. Die bei der Befragung mitgenannte Voraussetzung lautete, dass der "Robo-Doktor" schneller und effizienter arbeitet als ein Arzt.

Schneller und effizienter

43 Prozent der Befragten meinten, sie würden sich bei einem kleineren Eingriff, wie etwa einer Laserbehandlung der Augen, von einem Roboter operieren lassen. Bei größeren Operationen, wie etwa einer Herz-Op, sank die Zustimmung auf 30 Prozent. Bei der Befragung von 2050 Personen wurde stets hinzugefügt, eine der Grundannahmen sei, dass Roboter bei Tests bessere Operationsergebnisse erzielen.

PwC-Gesundheitsexperte Michael Burkhart erläuterte, die Fragen seien weit in die Zukunft gerichtet. Tatsächlich werde der Roboter den Arzt auf absehbare Zeit nicht ersetzen, sondern ihm eher im Sinne einer "Assisted Intelligence" zur Seite stehen. Doch aufgrund des Fortschritts auf Gebieten wie der Robotik oder der künstlichen Intelligenz könnten solche Szenarien in einigen Jahren tatsächlich ernst zu diskutieren sein. Die Befragten hätten aber auch eine "gesunde Skepsis" gezeigt.

(Bild: PwC)

Medizin ohne menschlichen Faktor

So glauben zwei Drittel der Befragten, dass Robotik und künstliche Intelligenz die medizinische Versorgung verbessern werden. Viele machten aber auch deutlich, dass sie der Medizin mit menschlichem Faktor noch mehr vertrauen. Befragte äußerten etwa die Sorge, ob ein Robo-Arzt auch noch funktioniere, wenn während einer Therapie etwas Unvorhergesehenes passiere.

Unterschiede in den Zustimmungswerten

In den ostdeutschen Bundesländern sind die Zustimmungswerte zu den technischen Szenarien durchweg etwas höher als im Westen. Das könnte laut Studienautoren auch daran liegen, dass dort der Zugang zu medizinischen Leistungen wegen der geringen Bevölkerungsdichte und langer Wege erschwert ist. Die höchsten Zustimmungswerte wurden allerdings in Berlin erreicht. Zudem ist deutlich zu sehen, dass Jüngere der Unterstützung durch Roboter in der Medizin offener gegenüberstehen als ältere Befragte.

(Bild: PwC)

Außerdem seien auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Umfrage deutlich geworden, erklärte Michael Burkhart. So hätten sich 46 Prozent der Männer vorstellen können, zum "Robo-Doc" statt zu einem menschlichen Arzt zu gehen. Unter den befragten Frauen konnten sich dies nur 37 Prozent vorstellen.

Erstaunlich sei hierbei auch das folgende Ergebnis gewesen: Die Umfrage wurde in elf weiteren Ländern durchgeführt (Belgien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Türkei, Großbritannien, Nigeria, Katar, Saudi Arabien, Südafrika und den Arabischen Emiraten). Länderübergreifend sprachen sich 61 Prozent der Männer für den "Robo-Doc" aus, bei den Frauen waren es 55 Prozent. Dieses Ergebnis wurde nur von Norwegen und Schweden konterkariert. Dort zeigten sich die Frauen offener für diese Behandlungsform. In Norwegen mit 57 Prozent gegenüber 42 Prozent der Männer. In Schweden 54 Prozent der Frauen gegenüber 41 Prozent der Männer.

(Bild: PwC)

Mehr Skepsis zeigte sich durchweg, wenn Befragte die Behandlung von Kindern oder Angehörigen durch Roboter einschätzen sollten. Gegenüber technischen Mitteln als Therapiehelfer zeigten sich Befragte aber zutrauend. Im Fall von Diabetes wäre mehr als jeder Zweite bereit, sich bei der Behandlung via PC, Tablet oder Smartphone anleiten zu lassen. Nur 19 Prozent der Befragten lehnten die Idee entschieden ab. (kbe)